湖北日報 | 中國年畫貼在墻上的風土人情

新聞鏈接:https://epaper.hubeidaily.net/pc/content/202501/17/content_302716.html

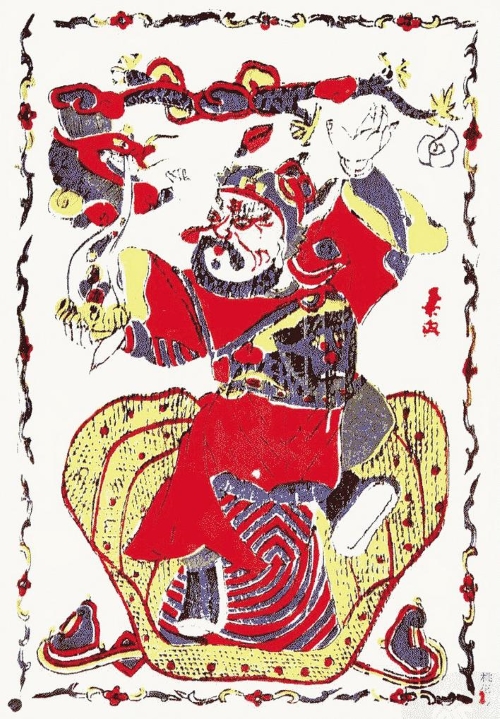

武財神 清 江蘇桃花塢 薄松年舊藏

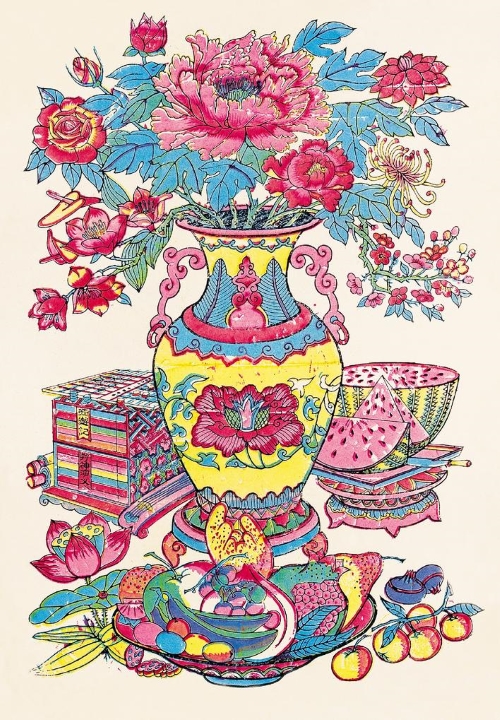

平安富貴 民國 河北武強 武強年畫博物館藏

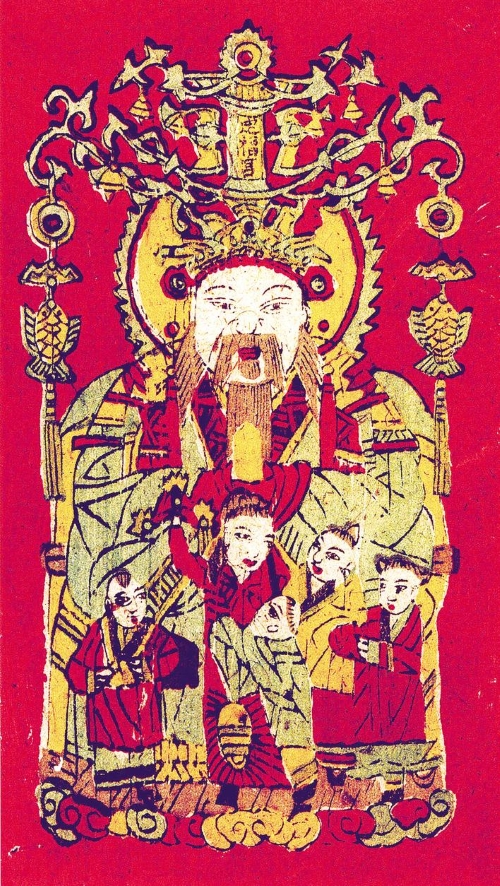

定福宮 清 上海 王樹村舊藏

天仙送子 清 門畫 廣東新會 姜彥文藏

春招財子 清 門畫 福建漳州 姜彥文藏

保衛和平 鄧澍 一九五一年

抗戰勝利 彥涵 一九四四年

劉備招親回荊州 清末 上海小校場 上海圖書館藏 (圖片均摘自湖北美術出版社《中國年畫史》一書)

湖北日報全媒記者 韓曉玲 通訊員 陶亞雯 楊曉丹

“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。”春節是中國最重要的傳統節日之一,近日列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。年畫作為春節的文化符號,則承載著一代代中國人的年味記憶,是“貼在墻上的風土人情”。一月九日至十一日,在第三十七屆北京圖書訂貨會上,湖北美術出版社推介的新書《中國年畫史》吸引了不少目光。該書近三十萬字、收錄三百五十余幅經典年畫,再次喚起我們對年畫和年俗的記憶。

人間煙火、美好祈愿,濃縮在一幅幅年畫里。如今,張貼年畫的習俗已淡出人們的生活,而年畫的文化魅力仍閃耀著光芒。

傳統年畫里的濃濃煙火氣

《中國年畫史》由已故著名美術史論家、中央美術學院教授薄松年先生著,他的學生、天津美術學院副教授姜彥文整理。書中梳理了年畫藝術的起源和發展歷程,以及年畫背后的民俗文化內涵和審美意蘊,為我們徐徐鋪開生動而鮮活的世俗風情畫卷。

年畫始于門神畫,在辭舊迎新、驅邪納福的節俗中,逐漸發展為年節特有的裝飾藝術。古代的年畫,起源于漢代,發展于唐宋,盛行于明清。它讓繪畫藝術從廟堂、書齋走向民間、民眾,展現了活潑潑的生命力。而雕版印刷技術的發展,為年畫藝術的繁盛提供了有利條件。

說起年畫,很多人會想起福祿壽三星,想起胖娃娃和鯉魚、蓮花。其實,年畫藝術根植于民間,所反映的題材極為廣泛,歷史典故、神話傳說、民間故事、世相人情、市井風俗、農事生活、山水花鳥、小說戲曲乃至時事新聞等,幾乎無所不包。年畫以通俗的繪畫語言表達民眾生活和心靈向往,色彩鮮艷,情趣盎然,風格喜慶。

紙上乾坤大,畫里歲月長。年畫凝聚著豐富想象、民間智慧和濃濃的煙火氣,寄寓著人們對國泰民安、人壽年豐、吉祥如意、幸福美滿的期盼。

年畫藝術與民眾生活及風俗習慣緊密相連,比起其他畫種更注重觀賞性、娛樂性和裝飾性。這一古老的民間藝術之所以綿延不絕,便在于它相較于其他繪畫藝術的不可替代性。

薄松年先生在《中國年畫史》一書中闡述:“傳統年畫較多地反映了人民的生活和理想,它肯定生活,歌頌勞動,充滿對美好理想的向往和鮮明的樂觀主義精神。民間年畫的表現手法也極為活潑自由,它從不單純賣弄技巧,但適度的夸張變形,鮮亮的色調搭配,千變萬化的章法,妙趣橫生的構思,熾烈的生活氣息,都與內容較為完美地結合在一起,予人以藝術感染力。”

年畫藝術中的湖北元素

年畫歷史悠久,覆蓋地域遼闊。歷史上,曾經有眾多年畫產地,天津楊柳青、蘇州桃花塢、山東楊家埠、四川綿竹、河北武強、河南朱仙鎮等都是著名的年畫重鎮。

《中國年畫史》提出,約略從明代中后期起,全國各地陸續出現印制年畫的中心產地;至清代前期,年畫中心產地逐漸擴大和增多,呈現出繁榮發達的景象。這些產地的年畫生產商,有些是作為農民副業自產自銷,有些是具有相當數量手工業工人的畫店作坊。

書中介紹,當時著名的年畫產地遍及全國。其中,湖北地區年畫大體分布于三處——武當地區,以古均州(現丹江口市)為中心;黃陂木蘭山地區;武漢地區。

武當地區的年畫生產在湖北歷史最早,刻印水平也較高。明成祖朱棣大修武當道觀,廣集能工巧匠,對當地民間藝術發展有一定影響。明清時期,均州、草店一帶的畫店有十多家,隨之擴展到老河口、隨州、谷城、南漳、棗陽等地。武當地區自古商賈云集,香客來自全國各地,加速了不同地區民間年畫的交流和融匯,均州年畫中就曾出現刻印天津楊柳青的畫樣。武當地區的年畫種類繁多,發行數量大,刻印水平也較高,在豫、陜及鄂西等地有很大市場。例如,一對清代木版套印的文門神年畫,造型穩重、色彩飽滿、氣度十足,圖中有“均州城”“長泰福”的款記。

黃陂木蘭山是佛道寺觀集中之地,并形成了規模較大的木蘭廟會,帶動了民間藝術的繁榮。在木蘭山下的灄水河旁,就有四十五戶經營木版年畫,故當地有“灣灣有作坊,戶戶有草畫”之說。

武漢地區是湖北年畫另一重要產銷地,大約始于清咸豐、同治年間,此前武漢多銷售四川及木蘭山的年畫。漢口棉花街(舊稱港邊)幾家年畫作坊開業較早,繼而有蔣復泰年畫作坊興辦,四川年畫被擠出市場。其后,漢口長堤街又出現好幾家門神作坊,逐漸壟斷了武漢門神市場,并銷往湖南、江西、安徽等地。由于門神生產量大,紙號、染料行、年畫作坊之間結成聯營,而行業間的競爭促進了年畫、掛門箋的推陳出新。

從尚有珍藏的版片和印品可看出,湖北木版年畫體裁多樣,有門神、單幅年畫、中堂、四條屏、斗方、灶畫、燈畫等;其題材內容亦較為豐富,除吉祥喜慶和戲曲、神話、歷史傳說的故事畫外,近代還出現了表現時事新聞、重大事件的作品。

有趣的是,在一些并非湖北產銷的年畫中,也出現了與湖北有關的元素。例如,在小說戲曲年畫中,取材于《三國演義》和有關戲曲、民間傳說的年畫有著顯著地位。劉備完婚和回荊州的畫面,在年畫中出現的頻率頗高;長坂坡之戰、三顧茅廬等故事,也是年畫常見題材,而這些故事發生在湖北;同樣是年畫《黃鶴樓》,盡管天津楊柳青和蘇州桃花塢在場景刻畫上有所不同,但均是表現“周瑜設宴”的故事。

折射歷史風云和社會變遷

年畫藝術的發展與衍變,折射著歷史風云和社會變遷。

清代一些年畫作品,受到西洋繪畫風格的影響,成為西風東漸的一個窗口。清末民初,內憂外患,社會上出現了反抗列強侵略、提倡愛國、描繪新事物等內容的年畫,也產生了將國畫工筆重彩與西洋擦炭水彩結合的月份牌年畫。

革命風起云涌,投射在年畫創作中。新民主主義革命時期,根據地的美術工作者就曾利用和改造傳統年畫,來宣傳黨的方針政策、宣傳革命精神,創作出不少優秀的新年畫。例如木版套印年畫《軍民合作 抗戰勝利》,便是“新門畫”經典之作,在保持傳統門神畫樣式的基礎上,將人物置換為戰士形象,生動畫出了八路軍和民兵的英雄氣概,傳遞抗戰必勝的信念,彰顯鼓舞人心的力量。

新中國成立之初,興起了全國性的“新年畫運動”。新年畫繼承了舊年畫的優良傳統,摒棄了落后、迷信的內容,在題材內容和藝術形式上有了許多新發展。新社會、新生活、新風尚、新氣象,融入新年畫的創作中。年畫所反映的生活和理想,不再是虛幻的“天賜黃金”“富貴有余”,而是已經實現和通過奮斗必然實現的新圖景,洋溢著時代氣息。

改革開放之后,年畫再次經歷了一個繁榮時期,優秀作品陸續不斷地涌現,出版量逐年遞增。全國年畫年出版發行量高達7.1億張,創下歷史最高紀錄。

年畫曾被比喻為“貼在墻上的電視機”,在人們的文化生活中發揮重要作用。隨著時代和社會的變遷,大眾的生活和審美也在變化,在多元文化的沖擊下,年畫逐漸淡出人們的日常生活。2006年,多地木版年畫列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

薄松年先生在《中國年畫史》提到,他對于年畫有一種深厚感情:小時過年,臘八剛過,市面上就出現了畫棚和年畫攤子,也有背著葦簾(里邊卷著年畫)走街串巷的小販,在寒風里吆喝“畫來,買畫來”;畫棚里五顏六色的年畫,令他流連終日,畫棚關門也不忍離去;家里炕頭上曾貼過一張年畫,大人告訴他畫的是諸葛亮草船借箭的故事……兒時的美好記憶,一直深刻在他的腦海里。

薄松年先生在書中留下一個問題:年畫從人民生活中淡出了,原因是多方面的,但作為中國民間美術的龍頭,年畫的歷史文化和藝術價值更加顯現,作為歷史文化遺產更應得到保護和搶救。春節是中國普天同慶的隆重節日,年畫還有沒有可能以新的形式和面貌新生呢?

近年來,“新生活·新風尚·新年畫”——我們的小康生活美術創作展示活動在全國持續開展。一大批雅俗共賞的新年畫作品,吸引人們“賞年畫,過大年”,感受傳統節日的魅力,讀懂鄉土中國的意蘊。

薄松年先生提出的問題,正在得到回答。

長江出版傳媒股份有限公司

長江出版傳媒股份有限公司